經典問答

懇請解析《廣論》255頁:「如是煩惱及執相縛當須緩放,學處之索則當緊束……」

2020 年 3 月 15 日

此段的主旨是:如同前說有無所緣,要好好地區分,對於哪種束縛要鬆綁,也應善加分辨。

《廣論》255 頁倒數第 4 行說,對於煩惱的束縛,與執諸法為諦實行相的束縛,應該透過對治而鬆綁。因為這會讓我們久處生死…

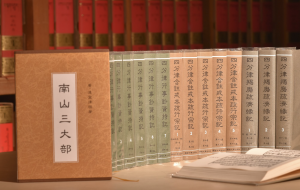

請問「圓教宗」的名稱是道宣律祖自己安立的嗎?

2020 年 7 月 6 日

在道宣律祖的現存著作中,只有「圓教」的名稱,以及與圓教宗相對應的「實法宗」、「假名宗」的名稱,而「圓教宗」的名稱,最早見於靈芝律師的著作。 / 釋法行

聞思修中的修是否專指座上修?證正法是指三學嗎?三學與座上修,及與修中間是幾句型?

2020 年 4 月 19 日

如月格西開示:座上以修為主,當所緣較弱時而輔以思惟,聞是座下所為。 / 釋如法

《廣論》皈敬文殊,是否屬於深見智慧分?

2020 年 9 月 9 日

依照藏地翻譯三藏的規矩,經藏的開頭會敬禮一切諸佛菩薩,律藏的開頭會敬禮一切智智,論藏的開頭會敬禮至尊文殊。… / 釋性華

《攝類學》「金瓶銅瓶二者有法,應當是從自己的別別直接近取因所生,因為金瓶是從金所生…」此論式是否不周遍?

2021 年 2 月 24 日

此論式不周遍,為方便解釋而說,未可如言而取。 / 釋如法

把其他師兄姐的消文紀錄載下來使用在課堂上有沒有犯盜業?

2020 年 4 月 18 日

廣論研討班從科判的甲三開始學習是否有過失?

2020 年 11 月 15 日

全廣216講,如何辨別「明辨取捨」與「挑毛病」?

2020 年 5 月 2 日

「若不執為尊,百世生犬中」,為何是狗而不是「牛、馬、豬…等」?

2020 年 4 月 24 日

請問「此難受作不專戒名」應如何理解?

2020 年 11 月 11 日

依《廣論》修行當從何了知兩種根本?

2020 年 5 月 28 日

既然「從用無作」,受施者不如法,施主會得其不如法之果嗎?

2020 年 6 月 6 日

「正知見」、「正知」、「正見」、「正念」之間的關係及生起的次第是怎樣的?

2021 年 6 月 9 日

無明證之為煩惱的量證之為愚癡的量證之為有的量證之為無實事的量是否存在?

2020 年 9 月 30 日

大悲心和菩提心的所緣是無邊的有情和一切的有情,是不是一切有情的含蓋面比無邊有情來的大?

2020 年 4 月 9 日

非遮與無遮的性相當中「引出餘法」的意涵指的是什麼?

2020 年 9 月 21 日

因類學課本55頁,有人說:「成立聲音是無常的所立法的總…」這段文義如何理解?

2020 年 11 月 15 日

八吉祥的圖案有何含義?正確的擺放順序是什麼?

2020 年 7 月 2 日

為何誦唸某些佛號的功德會超越誦唸釋迦牟尼佛名號的功德?

2020 年 7 月 9 日

一邊做事一邊聽老師的讚頌會不會不恭敬?

2020 年 7 月 9 日